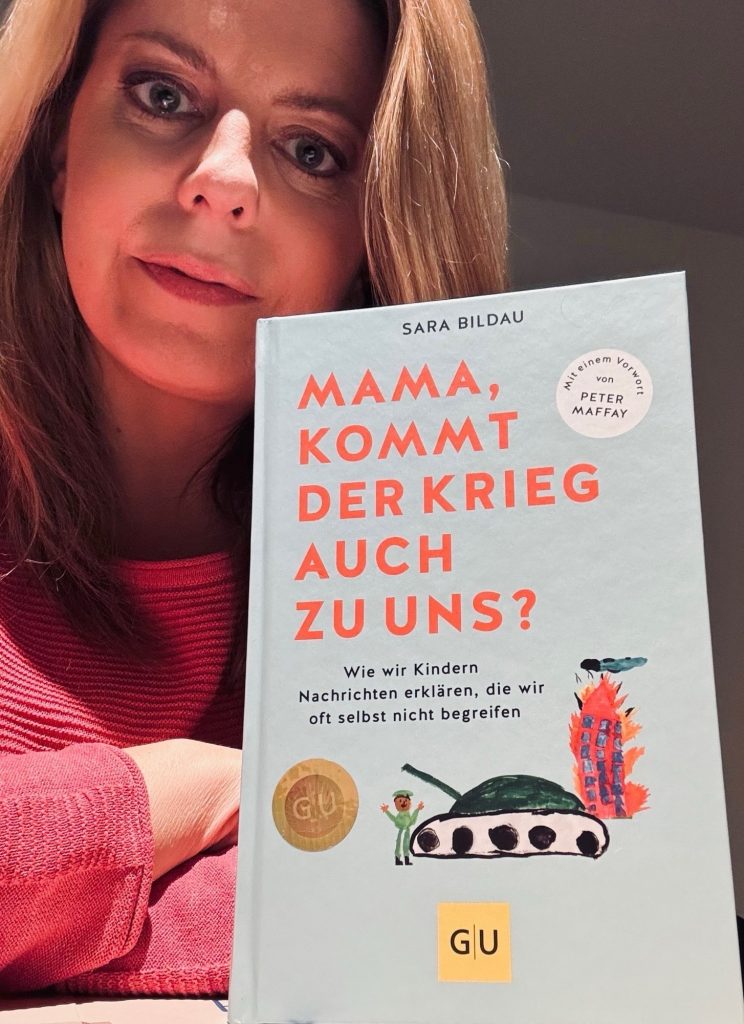

Ihr Lieben, kam euer Kind auch schon mal zu euch und fragte: Mama, kommt der Krieg auch zu uns? Wie können wir darauf adäquat reagieren? Sara Bildau hat ein Buch darüber geschrieben – mit Expertenwissen aus Pädagogik und Psychologie. Ihre eigenen Kinder sind 5 und 10 und als Nachrichtenmoderatorin hat sie täglich mit den Krisen dieser Welt zu tun. Wie können wir diese kindgerecht verpacken und trotzdem Hoffnung geben?

Liebe Sara, immer wieder erreichen uns Anfragen von Leserinnen, die nicht wissen, wie sie ihren Kindern angesichts der Weltlage noch Hoffnung vermitteln können. Welche Tipps hast du für sie?

Zunächst einmal eine gute Nachricht: Kinder haben von Natur aus einen Grundoptimismus in sich. Unser Job als Eltern ist es dafür zu sorgen, dass sie den nicht verlieren. Dabei geht es vor allem ums Vorleben: Wie gehen wir selbst mit diesem Dauerkrisenmodus um? Wir müssen mit unseren Kindern gemeinsam „ins Handeln“ kommen. So nennt es ein Resilienz-Coach in meinem Buch.

Gegenüber den schlechten Nachrichten in der Welt braucht es gute Nachrichten im eigenen Umfeld. Wenn Menschen Zuflucht suchen, können wir ihnen vielleicht Spielzeug abgeben? Anderes Beispiel Klimakrise: Einige Städte verleihen kostenlos Paddelboote, wenn man dafür Müll aus dem Gewässer fischt. Dabei haben wir Spaß und zeigen, dass wir die Welt besser machen können – wenn auch nur ein kleines bisschen. Kinder müssen lernen, dass sie angesichts bedrückender Umstände nicht hilflos sind.

Spannend fand ich auch das Gespräch mit einem Freundschaftsforscher, der appelliert: Wir brauchen Zusammenhalt in der Düsterheit unserer Zeit! Er beschreibt, wie essenziell Freunde schon für die Kleinsten sind. Kinder brauchen nicht nur durch Mama oder Papa das Gefühl „Ich bin nicht allein!“. Freunde zu haben, gibt unseren Kindern Zuversicht. Sie können im Team neue Ideen und Kräfte entwickeln. Deshalb sollten wir Eltern Freundschaften unbedingt fördern.

Du findest, Kinder haben ein Recht auf Information, was meinst du damit genau?

Das Recht auf Information ist sogar in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Und dennoch gibt es viele Eltern, die verhindern möchten, dass Kinder von schlechten Nachrichten etwas mitbekommen. Das verstehe ich natürlich, halte es dennoch für falsch. Auch ich möchte meine Kinder am liebsten permanent beschützen. Allerdings ist es doch absurd zu glauben, dass Kinder von den Krisen, Kriegen und Katastrophen auf dieser Welt nichts mitbekommen. Sei es über´s Handy; Nachrichten-Screens in der Straßenbahn, im TV. ….

Schon im Kita-Alter schnappen Kinder zu Hause, bei Oma und Opa oder Gleichaltrigen Gespräche auf. Meist sind das dann immer nur Informationsfetzen. Und damit können wir Eltern sie nicht alleine lassen. Wir müssen sie an die Hand nehmen und das Ganze mit ihnen einordnen. Einfach schnell abtun und bei Nachfragen des Kindes sagen „Dafür bist du noch zu jung!“ oder „Du musst keine Angst haben!“ verunsichert noch 1000mal mehr.

Wir haben unsere Kinder schon früh Nachrichten mitschauen lassen oder ihnen Dinge erklärt, die andere von Kindern eher fernhalten. Wie findet man da ein gutes Mittelmaß?

Psychologen raten, Kinder bis sechs Jahre nicht aktiv mit schlechten Nachrichten zu konfrontieren. Da geht es eher ums Reagieren, wenn sie nachfragen. Ab dem Schulalter sollte man beim Kind zumindest nachprüfen, ob es sich mit bestimmten Themen beschäftigt. Und ob sich ein natürlicher Zugang findet: Zum Beispiel kann man zu Krieg und Flucht fragen: Sind denn neue Kinder aus anderen Ländern bei euch in der Klasse? Sprecht ihr in der Schule darüber? Wenn das Kind „nö“ sagt, ist das auch völlig ok. Es geht darum, dass es weiß, dass Eltern zu so einem Gespräch bereit sind. Manchmal kommt auch erst Tage später ein Feedback darauf.

Was kann ich antworten, wenn mein Kind mich fragt: Mama, kommt der Krieg auch zu uns?

Ich habe während meiner Recherche für das Buch gelernt, dass es wichtig ist zuzugeben, wenn man etwas nicht zu 100 Prozent weiß. Denn das Kind merkt unsere Unsicherheit sowieso, an Mimik, Gestik, an unserer Stimmfärbung. Das können wir leider gar nicht verhindern. Ich würde also auf diese Frage antworten: Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass das nicht passiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es KEINEN Krieg gibt aus verschiedenen Gründen, z.B. die Nato als Team beschreiben, das zusammen stark ist und sich da niemand so einfach rantraut. Wichtig ist, dass ich meine Meinung begründe und nicht einfach nur sage: „Nee, nee, das passiert hier schon nicht.“

Wie kann ich mit meinen Kindern über Vertreibung, Amokläufe und Umweltkatastrophen sprechen ohne sie zu verstören oder zu verängstigen?

Das sind jetzt ganz verschiedene, wichtige Themen, die du ansprichst. Für alles gilt eigentlich: Vergleiche ziehen, hilft Kindern, um ihre Situation realistisch einschätzen zu können. Wenn wir etwa über Amokläufe sprechen, kann ich erzählen, was passiert ist und dann aber zur Einordnung fragen: „Kennst du jemanden, der an einer Pilzvergiftung gestorben ist? Nein? Genau so unwahrscheinlich ist es nämlich, dass uns so etwas schreckliches auch passiert.“

Brauche ich für jedes Alter der Kinder andere Infos?

Absolut! Es macht ja einen riesigen Unterschied, ob ich mit einem Kita-Kind, einem 8-Jährigen oder einem Teenie spreche. Bei den Kleineren erkläre ich die Welt, beim Teenager aber sollte das Gespräch fast schon auf Augenhöhe stattfinden. Wie das gelingen kann, dazu gibt´s im Buch gute Tipps. Wichtig bei allen ist aber, herauszufinden, was das Kind wirklich an dem Thema interessiert und dann genau darauf eingehen. Bitte keine Vorträge halten, dann läuft man schnell Gefahr, dass man tatsächlich überfordert mit Dingen, die das Kind eigentlich gar nicht wissen wollte. Auch sollte man niemals beim Erzählen Details ausschmücken und dadurch brutale Bilder erzeugen. Die bleiben im Kopf.

Wie können wir erklären, was zum Beispiel in Amerika mit Trump und Vance grad passiert? Dass plötzlich Hilfen gestrichen werden…

Ich würde den politischen Wandel in Amerika genauso beschreiben, wie ich ihn wahrnehme, was mich daran erschreckt, was mich daran besorgt. Für Kinder ist es wichtig, dass wir als Eltern bei schwierigen Themen Stellung beziehen. Wir sind eine Art Leuchtturm für unsere Kinder. Das gibt ihnen Sicherheit und Orientierung. Aber natürlich muss ich ihnen auch erklären, dass jemand anders vielleicht eine ganz andere Meinung dazu hat. Und dass es in Amerika und der Welt auch Leute gibt, die den Trump-Kurs durchaus unterstützen.

Welche Frage deiner Kinder hat dich zuletzt überrascht und was hast du darauf geantwortet?

„Mama, hat der Putin auch meine Adresse?“ – hat mich neulich meine Kleine aus dem Nichts gefragt. Da war ich ziemlich baff und habe ihr geantwortet, dass er ihre Adresse nicht hat, er aber auch gar nicht zu ihr kommen möchte. Sie war ziemlich schnell beruhigt – ich aber nicht, weil ich stinksauer auf unsere große Tochter war. Sie hatte nämlich der Kleinen Horrorgeschichten aus der Ukraine erzählt, die sie von einer Klassenkameradin kennt.

Durch Interviews mit Psychologen in meinem Buch habe ich aber gelernt, dass mein Sauer-Sein in so einer Situation nicht wirklich hilfreich ist und der Großen einen Maulkorb bei solchen Themen zu verpassen, ebenso wenig. Dadurch wird das Ganze noch viel interessanter und gleichzeitig beängstigender für die Kinder.

14 comments

@Flo Deine Äußerungen zur Resilienzforschung ergeben wissenschaftlich keinen Sinn. Es geht dabei nicht um Philosophie, somit ist das eigene Weltbild dazu unerheblich. Selbstwirksamkeit und Resilienz sind psychologische Konstrukte, die entsprechend der wissenschaftlichen Standards definiert und empirisch erforscht werden. Empirie arbeitet mit mathematischen Modellen als Grundlage, egal in welchem Fach. Dass sich eine gut ausgeprägte Selbstwirksamkeit förderlich auf die psychische Gesundheit auswirkt, ist ein vielfach belegter Befund… seit mindestens den frühen 60er Jahren. Vgl. auch Sozial-kognitive Lerntheorie (Bandura).

Dies schreib ich alles, weil Wissenschaftsfeindlichkeit als eine der Hauptmotoren von Verschwörungstheorien gerne direkt angehe. Da geht quasi mein Batsignal an.

@RM:

Wenn Du mir für meine Äußerungen „Wissenschaftsfeindlichkeit“ unterstellst, dann möchte ich Dir im Gegenzug hiermit unterstellen, dass Du entweder nie ein sozial- oder geisteswissenschaftliches Fach studiert oder in den Vorlesungen zu den Grundlagen empirischer Forschung schlecht aufgepasst hast.

Du schreibst selbst: „Selbstwirksamkeit und Resilienz sind psychologische Konstrukte, die entsprechend der wissenschaftlichen Standards definiert und empirisch erforscht werden.“

Die psychologischen Konstrukte und wissenschaftlichen Standards mussten erst einmal im Rahmen einer präskriptiven Setzung definiert werden, bevor sie überhaupt einer empirischen Untersuchung zugänglich sind. Und die in wissenschaftlichen Prämissensetzungen enthaltenen Werturteile auf einer Wertungsebene zu kritisieren ist nicht „wissenschaftsfeindlich“, sondern vielmehr regulärer und allgemein akzeptierter Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit.

Du selbst operierst in Deinem Beitrag mit Wertungsaussagen wie „gut ausgeprägt“ und „förderlich“. Derartige Wertungskategorien lassen sich prinzipiell nicht aus reiner Empirie herleiten und wenn Du es dennoch versuchst, unterliegst Du dem klassischen naturalistischen Fehlschluss.

Natürlich kann man mathematische Scorings dafür aufstellen, ab welchen empirischen Ergebnis ein Forschungsgegenstand als „gut ausgeprägt“ oder „förderlich“ bezeichnet werden sollte. Innerhalb eines vordefinierten Gerüstes aus Prämissen sind dann auch in sozialen oder psychologischen Kontexten empirisch-mathematische Beweisführungen möglich. Sobald man allerdings das der Beweisführung zugrunde gelegte Prämissensystem zurückweist, besitzt auch eine logisch in sich fehlerfreie Beweisführung keine Überzeugungskraft mehr.

Die Bedeutung der Prämissensetzung kann ich Dir gerne am Beispiel der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura erklären, die Du hier ins Feld geführt hast. Im Kern der Theorie steht nämlich die Frage, wie Verhalten erlernt wird. Die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit ist eine zentrale Voraussetzung für die Motivation bestimmte Verhaltensweisen zu erlernen. So weit so richtig. Wenn ich aber auf Basis meiner philosophischen Prämissensetzung aktivistisches Verhalten ablehne, dann möchte ich kein Gefühl von Selbstwirksamkeit durch aktivistisches Verhalten fördern, weil sonst eben genau dieses Verhalten erlernt wird. Klingt logisch, oder?

Übrigens besteht auch ein deutlicher Unterschied zwischen den Naturwissenschaften und den Geistes- und Sozialwissenschaften. Während Deine Aussage, dass es nicht um Philosophie gehe und das eigene Weltbild unerheblich sei, in Bezug auf viele naturwissenschaftliche Fragestellungen korrekt sein mag, trifft sie in Bezug auf geistes- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge nicht zu.

Dein Wissenschaftsbild ist an diesem Punkt spätestens seit dem Positivismusstreit der 60er Jahre veraltet.

@Flo: You made my day

@Flo Also es ist jetzt schon ein Weilchen her, aber da Du Dich ja unglaublich ins Zeug gelegt hast bei Deiner Antwort, wollte ich es nicht unkommentiert lassen. Du hast das ja alles sehr schön recherchiert oder auch mal gelernt, aber wozu dient denn dieser ganze Prozess, den Du beschreibst (die Erarbeitung der Konstrukte und deren Validierung)? Dieser Prozess ist in den empirischen Sozialwissenschaft dafür geschaffen, um eben sicher zu stellen, dass die betreffenden Konstrukte und deren Operationalisierungen darstellen, was sie darstellen sollen, mit Messinstrumenten gemessen werden, die wirklich die relevanten Parameter erfassen und dann auch mit ausreichender Reliabilität erfasst werden. Und diese Ergebnisse sind nur valide, wenn sie eine ausreichende Objektivität besitzen. Das bedeutet: es ist egal, wer und warum das Ganze gemessen wird, es kommt mit diesen Versuchsaufbau statistisch gesehen das Gleiche raus. Forschungsgegenstände und Theorien sind immer Kinder ihrer Zeit. Forscher erforschen Bereiche, die für sie persönlich relevant sind. ganz recht. Daher sind nur wenige Studien mit nur wenigen Methoden ganz sicher noch kein Anhalt dafür, dass man von einer guten Evidenz und auch weltanschaulichen Abstinenz sprechen kann. In dieser Diskussion geht es um zwei Konstrukte, die wirklich schon sehr häufig mit unterschiedlichsten Untersuchungsmethoden erforscht worden sind. Hier kann man als diplomierte(sic!) Psychotante mit Fug und Recht schreiben, die eigene Anschauung und die von Bandura sind unerheblich, die sozial-kognitive Theorie hat eine sehr gute Evidenz. Wie Deine Weltanschauung auch sein mag, ändert nichts daran, dass Modelllernen existiert und auch durch motivationale Prozesse wie Selbstwirksamkeit moderiert wird.

Für das Konstrukt Resilienz gilt das noch nicht im selben Ausmaß, aber auch hier ist die Studienlage recht gut. Auch hier gilt, Resilienz ist valide, auch wenn Du die Theoretiker nicht leiden kannst. Und für mich ergibt sich daraus, ich möchte dass meine Kinder in vielen Bereichen und Fähigkeiten, die sie mal brauchen werden, eine gute Selbstwirksamkeit und für den kommenden Wahnsinn viel Resilienz brauchen werden. Zu guter Letzt, da bin ich mir nicht sicher, ob Du das so gemeint hast, aber auch Resilienz ist wie Selbstwirksamkeit keine allgemeine Fähigkeit, vor allem bei ganzheitlicher Betrachtung. Genau genommen besitzen wir viele verschiedene Resilienzen und Selbstwirksamkeitserwartungen. Das bedeutet, wenn Du gemäß Deiner eigenen Werte, Deinen Kindern kämpferischen Fatalismus gekonnt und so altersgerecht vorlebst, dass sie ihn attraktiv (Ergebnis-Folge-Erwartung) und für sich selbst als machbar (Selbstwirksamkeitserwartung) einstufen, dann werden sie an diesem hoffentlich nicht eintretenden Tag X mit viel mehr Resilienz dem Stress begegnen und das vielleicht so umsetzen, wie Du willst. So und nun, wie kommt ihr dahin? Du musst es ihnen in gut zu verarbeitenden und Mut machenden Schritten vorleben und sie nachvollziehen lassen. Und deswegen machen so Gutmenschen wie ich mit den Kindern aktivistische Sachen. Vielleicht möchten meine Kinder eines Tages etwas bewirken im größeren Stil und sind tatsächlich dazu in der Position, dann werden ihnen Erfahrungen wie diese bestimmt nicht geschadet haben und der Forschungslage nach, werden sie dazu ermutig sein und sich selbst dazu ermächtigen.

Jetzt noch zu einigen unschönen Stellen in deinem Beitrag:

1. Du magst nicht wissenschaftsfeindlich sein, aber dein Beitrag kam so bei mir an. Es mag ein Missverständnis sein, aber es war eben so. Außerdem ein Beitrag in einer Kommentarspalte eines Mamiblogs ist kein wissenschaftlicher Beitrag, sondern eine Meinungsäußerung, von daher bestimmt kein Peer-Review ;-).

2. Ich habe in meinem Beitrag, weil ich möchte, dass er für viele lesbar ist, mich bemüht, ohne Gedöns zu schreiben, Du in Deinem letzten nicht so. Aber mach nicht den echt schlichten Fehler, weil jemand möglichst einfach schreibt, ihn für unausgebildet oder dumm zu halten. Was wirklich verstanden ist, kann auch einfach ausgedrückt werden. In dem Sinne: ich operiere nicht ;-), Chirurgie wäre nicht wirklich meins… sondern ich arbeite hauptsächlich durch Zuhören, Gespräch und Schreiben. Genauso wenig wie ich mit den Worten „gut“ und „förderlich“ die Befundlage nicht bewertet, sondern einfach beschrieben habe. Für Bewertungen von wissenschaftlichen Befunden gibt es Regeln (s. z. B. den Zusammenhang zwischen Signifikanz und Effektstärken). Gut das ist dann wohl auch ein Missverständnis, sowas kommt ja mal vor.

3. Der irrelevante letzte Satz… und seit wann ist in der Philosophie jemals etwas veraltet, wenn das die alten Griechen wüssten.

Was mir auch noch auffiel: Dein Beispiel zur sozial-kognitiven Theorie hinkt, denn Du schmeisst die Ansatzpunkte bzw. Ebenen durcheinander: klar kannst Du die Prämissen der Theorie ablehnen (fast 70 Jahre Forschung, was solls), aber dann kannst Du doch nicht gleichzeitig fürchten, dass die von ihr beschriebenen Mechanismen Deinen Kindern das Falsche (Aktivistische Handeln) beibringt, das würde gar nicht gehen, weil das Konstrukt ja nicht gilt. Ich denke, Du meintest wohl, dass Du die Zielsetzung des Artikels bzw. die Vorschläge zur Zielerreichung im Blog ablehnst. Oder lehnst Du es ab, dass Deine Kinder Selbstwirksamkeitserfahrungen und Resilienz besitzen? (Das wäre ja schon fast verwerflich.). An irgend einer Stelle ist hier die Trennung zwischen Theorie und Anwendung nicht sauber.

So, mehr werde ich hier dazu nicht schreiben,das gibt meine Motivation und meine Zeit nicht her.

Tatsächlich hatte ich nicht mehr mit einem Antwortbeitrag Deinerseits gerechnet. Umso mehr bin ich erfreut, doch noch einmal zurückgeblättert und sie entdeckt zu haben.

Zu Deinen Punkten 1. und 2.:

Ich habe Dich nicht wegen Deiner Ausdrucksweise für ungebildet gehalten, sondern weil Du meine Beiträge ohne inhaltliche Auseinandersetzung aufgrund eines reinen Bauchgefühls („Batsignal“) als „wissenschaftsfeindlich“ bezeichnet und in die Nähe der Verschwörungstheorie gerückt hast.

Die Begriffe „gut“ und „förderlich“ enthalten selbst inhärente Wertungen und können in diesem Sinne nicht wertfrei beschreibend gebraucht werden.

Das Wort „operieren“ bedeutet im bildungssprachlichen Sinne auch „mit etwas umgehen, arbeiten“, s. Duden.

Abgesehen davon denke ich, dass Du die Autorinnen und Leserinnen dieses Mamiblogs ziemlich unterschätzt. Die Autorinnen sind studierte Journalistinnen und werden meinen Ausführungen mit Sicherheit ohne Probleme folgen können. Von daher halte ich es auch nicht für erforderlich, mein Sprachniveau hier künstlich herunterzuschrauben.

Zu Punkt 3.:

Du hast in Deinem vorigen Beitrag zumindest den Anschein erweckt, ein rein positivistisches Wissenschaftsbild zu vertreten und neben diesem auch keine anderen Ansätze gelten zu lassen. Und dies wäre in der Tat veraltet.

Nun aber zum Inhaltlichen:

Tatsächlich liegt meine Kritik auf zwei Ebenen. Ich gebe gerne zu, dass ich diese Ebenen in meinen Beiträgen hier und da vermischt habe. Aus meiner Sicht gibt es aber durchaus metadiskursive Verbindungen zwischen diesen beiden Ebenen.

Die eine Ebene meiner Kritik betrifft tatsächlich nur die Zielsetzung bzw. Vorschläge zur Zielerreichung. Die andere Ebene meiner Kritik zielt hingegen auf die gesellschaftspolitischen und philosophischen Implikationen der Empfehlungen im Artikel.

Mein Beispiel zur sozial-kognitiven Theorie zielte auf die erste Ebene ab. Wie Du schon sagtest, gibt es nicht DIE Resilienz, sondern vielmehr verschiedene Resilienzen und Selbstwirksamkeitserwartungen. Das impliziert aber, dass man bestimmte Resilienzstrategien aufgrund einer persönlichen Prämissensetzung zurückweisen kann. Selbstwirksamkeitserwartungen können auch an dysfunktionales Verhalten geknüpft werden. Dadurch mag vielleicht kurzfristig sogar ein positiver Resilienzeffekt erzielt werden, langfristig bricht die so erworbene Resilienz aber in sich zusammen und kann schlimmstenfalls in ihr Gegenteil umschlagen. Als Negativbeispiel sehe ich hier die sogenannte „Letzte Generation“ (von der Bildzeitung auch „Klimakleber“ genannt), die durch ihr aktivistisches Verhalten weder ihre Ängste vor dem drohenden Untergang überwunden noch ihrem Klimaschutzanliegen irgendeinen positiven Dienst erwiesen hat.

Die andere Ebene der Kritik bezieht sich auf das allgegenwärtige Psychologisieren der Weltprobleme und eine übertherapierte Gesellschaft, die immer mehr um eine Nabelschau der eigenen Befindlichkeiten kreist, welche man übrigens sowohl auf Seiten der politischen Rechten als auch auf Seiten der politischen Linken finden kann (wenn auch mit anderen Inhalten). Unsere Gesellschaft versucht den Schmerz ihrer Traumata zu lindern, statt die disruptive Kraft des Traumas für den eigenen Aufstieg zu nutzen. Meine Perspektive dazu ist eine andere. Ich würde rückblickend auf keines meiner erlittenen Traumata verzichten wollen, was natürlich nicht heißt, dass ich meinen Kindern derartige Erfahrungen wünsche. Muss ich auch nicht, weil das Leben ohnehin an keinem von uns schadlos vorübergehen wird. Was ich meinen Kindern aber vorleben kann ist, wie man seine körperlichen und seelischen Narben als auf dem Schlachtfeld des Lebens erworbene Orden mit Stolz trägt.

Wenn es darum geht, dass Kinder im Falle eines Tages X gut vorbereitet sind, halte ich ein profundes Kampfsporttraining und Survivalkenntnisse für wertvoller als irgendwelchen symbolistischen Aktivismus. Und wenn die Kinder im Training einen Gegner auf die Matte geknallt oder eine strapaziöse Rucksackwanderung überstanden haben, dann haben sie nicht nur Skills gelernt, die für ein Überleben im Falle der Katastrophe tatsächlich nützlich sind, sondern praktischerweise auch noch eine große Portion echter Selbstwirksamkeit mitgenommen.

@Flo: Danke für Deinen Beitrag. Die Kommentatorin, auf die Du antwortest, zeichnet sich für mein Empfinden durch despektierlich/herablassende Beiträge aus, sobald sie rational/sachlichen „Gegenwind“ erfährt.

@Flo: ich denke, ich weiß, wie Du das mit dem offensichtlichen Widerspruch meinst. Und vielleicht ist da auch was dran. Aber ich wage zu bezweifeln, dass es wirklich soviel weniger psychisch Erkrankte gab. Man hat halt nicht drüber gesprochen, Therapie war kaum ein Thema und das gesamte Mit Tabus belegt. Ich denke an all die Traumata der Kriegsgeneration, die sie eifrig durch Erziehung an uns weitergegeben haben und auch durch epigenetische Effekte (so gesehen sind wir eh völlig lost).

Dass das permanemte Kreisen um die eigene Person, Achtsamkeit, selfcare und Selbstoptierungsmöglichkeiten in derQuantität wirklich zielführend ist für eine robuste Entwicklung darf man bestimmt bezweifeln, aber zurück zu „stell Dich nicht an“ „ein Indianer kennt keinen Schmerz“ und anerzogener Härte ist es sicherlich auch nicht die Lösung (denke aber auch nicht, dass du das so meinst)

Da gebe ich Dir Recht. Ein simples „Zurück zum Alten“, zu überkommenen Männlichkeitsbildern, Kadavergehorsam und diesem ganzen Kram, kann auch nicht die Lösung sein. Das hat uns schon einmal in die Barbarei geführt und würde es wohl auch wieder tun.

Andererseits kann und wird das Leben uns und unseren Kindern höchst wahrscheinlich eine gewisse Härte abverlangen. Wir in Deutschland haben aktuell im weltweiten Vergleich ein luxuriöses und friedliches Leben. Anderen ist dies nicht vergönnt und leider zeichnet sich doch deutlich ab, dass unser Luxus und unser Frieden äußerst fragile Konstrukte sind. Die Menschen in der Ukraine haben nicht die Wahl und als die syrischen Kurden vom IS in ihrer Existenz bedroht wurden, hatten sie auch nicht die Wahl. Sie mussten und müssen kämpfen, ganz gleich, ob ihre Seelen darunter leiden. Feministische Heldinnen im besten Sinne sind für mich z.B. die kurdischen Kämpferinnen, die sich den anrückenden Vergewaltigerhorden des IS mit dem Sturmgewehr und dem Raketenwerfer in der Hand entgegengestellt haben.

Natürlich stelle ich mir die Frage: Was würden meine Kids tun, wenn wirklich einmal ein unterdrückerischer Feind vor den Toren steht? Würden sie dann den Kampf aufnehmen oder wären sie mit der Situation völlig überfordert und würden sich irgendwen wünschen, der ihnen einen netten Safespace baut?

Ich möchte ihnen zumindest das Mindset mitgeben, kämpfen zu können, wenn das Leben sie dazu zwingt oder sie sich selbst dazu entscheiden, dass Kampf die einzige bleibende Alternative ist. Hierzu halte ich den modernen Aktivismus aber für ungeeignet. Auf einer Demonstration von Fridays for Future lernt man nicht das nötige Rüstzeug, um gegen eine Invasion der russischen Armee zu kämpfen. Dabei muss ich anmerken, dass ich meinen Kids keineswegs verbieten würde, auf eine solche Demo zu gehen, wenn sie das selbst für richtig halten. Ich würde das aber auch nicht als „sooo mutig“ feiern und mit ihnen bunte Transparente malen.

Ich will aber hier keinem rein nihilistischen Fatalismus das Wort reden, auch wenn mein letzter Beitrag vielleicht in diese Richtung missverstanden werden kann. Der Fatalismus, den ich meine ist ein kämpferischer Fatalismus, der sich vom Aktivismus deutlich unterscheidet. Der Aktivismus ist der von Hybris getragene Versuch, das eigene Schicksal zu beeinflussen, während die kämpferische Einstellung die ich meine, das eigene Schicksal umarmt, um darüber hinauszuwachsen.

@Flo: Völlig d’accord und mit beeindruckender Klarheit formuliert.

Einige Hinweise in dem Text finde ich echt gut. Unheimlich wichtig finde ich, dass man den Kindern eine angstfreie Einstellung vorlebt.

Freundschaften zu fördern, finde ich auch gut.

Der Tipp „ins Handeln zu kommen“ ist in vielen Situationen sinnvoll. Wenn man zum Beispiel irgendwo am Körper ein verdächtiges Knötchen tastet, sollte man nicht angstvoll warten, ob es vielleicht von selbst weggeht, sondern handeln und es ärztlich abklären lassen.

In Bezug auf Kriege und globale Krisen wie den Klimawandel halte ich aktivistisches Handeln aber eher für Augenwischerei und Selbstbetrug. Denn es ist klar, dass wir als Menschen den Mächten des Schicksals genauso hilflos ausgeliefert sind, wie einstmals die Bewohner von Pompeji oder die Dinosaurier. Zu diesen Mächten des Schicksals rechne ich dabei auch die Handlungen des globalen Menschheitskollektivs, das nicht im Sinne einer individuellen Vernunft agiert, sondern Großteils durch Instinkte und gruppendynamische Prozesse gesteuert wird.

Dadurch, dass wir mit unseren Kindern im Paddelboot Müll aus einem Fluss fischen, stoppen wir weder den Klimawandel noch die Plastikvermüllung der Meere. Und wir stoppen auch nicht den Krieg in der Ukraine, indem wir eine Friedenstaube auf ein Plakat malen und es ins Fenster hängen.

Das sind aus meiner Sicht eher hilflose Ersatzhandlungen, die am Ende den Kindern mehr Angst machen, als ihnen die Angst zu nehmen, spätestens wenn sie in ihrer Pubertät die Sinnlosigkeit dieses Handelns selbst durchschauen.

Daher vermittele ich lieber, der eigenen Sterblichkeit mit einer Einstellung der „amor fati“ entgegenzutreten. Denn unser Leben kann ohnehin zu jeder Sekunde durch irgendeinen dummen Zufall ausgelöscht werden, sei es ein herabfallender Ast, ein Amokschütze oder ein mit EHEC verseuchter Feldsalat. Das ist der Punkt, an dem ich ansetze. Wer den Tod nicht fürchtet, der braucht auch vor den Krisen des Lebens keine Angst zu haben.

Aber wie kann man das vermitteln?

Ich persönlich versuche es durch eine Mischung aus fatalistischem Humor und ernsthafter Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich weise auch gerne darauf hin, dass die Helden unserer Geschichte oft nur dadurch zu Helden wurden, dass sie dem drohenden Tod ins Auge blickten. Die größten Abenteuer sind die, in denen die Protagonisten echte Gefahren bestehen mussten.

Ich lade meine Kinder dazu ein, ihre eigene Geschichte als Heldenreise zu begreifen, statt nur nach dem größtmöglichen Glück in einem utilitaristischen Sinne zu suchen. Und ohne Gefahren keine Helden.

@Hallo Flo, ich finde deinen Kommentar gut und spannend. Der etwas fatalistische Ansatz gefällt mir auch, es sollte halt nicht zu düster geraten, sondern, wie du schreibst, von Humor getragen sein. Sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen ist ja prinzipiell oft gut. In eine tragfähige Gemeinschaft eingebunden zu sein, sei es im Freundeskreis, im Dorf, dem Wohnviertel, Verein halte ich auch für emminent wichtig. Sowohl faksch als auch emotional. Und sich auf das zu fokussieren, was man selbst ändern kann, optimalerweise mit einem gewissen Musketiergefühl „einer für alle, alle für einen“, ist wirklich hilfreich und erlebe es als aktive Feuerwehrfrau als sehr sinnstiftend.

Kein Mut ohne Angst, trifft es auch gut.

Ich denke die beschriebenen Maßnahmen hat die Autorin auch weniger deswegen benannt, weil sie darin einen entscheidenden Ausweg aus den großen Problemen der Welt sieht, sondern weil Menschen sich einen Ausweg aus dem Gefühl der Ohnmacht wünschen. Für dicht mag die fatalistische Grundhaltung funktionieren, Flo, aber die Resilienzforschung liefert da etwas andere Ergebnisse. Und wenn sich ein Kind mit dem Müll sammeln vor der Haustür als selbstwirksam erlebt, tut es ihm in diesem Moment gut. Und darum geht es ja in dem Artikel in erster Linie – wie unsere Kinder gut mit der Weltlage klarkommen. Wenn sie sie nebenbei im Kleinen noch verbessern – ein toller Nebeneffekt.

Die vielbeschworene „Selbstwirksamkeit“ ergibt nur dann Sinn, wenn sie nicht nur ein realitätsfremdes Gefühl ist, sondern durch tatsächliche Wirksamkeit getragen. Und genau dies ist bei aktivistischen Ersatzhandlungen nicht gegeben. Das heißt, dass solches Handeln zwar kurzfristig eine Erleichterung darstellen mag, aber dieses Kartenhaus spätestens dann in sich zusammenfällt, wenn die Kinder begreifen, dass die von den Eltern vermittelte „Selbstwirksamkeit“ nicht mal eine Beruhigungspille, sondern höchstens ein Placebo ist.

Was die moderne „Resilienzforschung“ betrifft, mag diese gewiss innerhalb ihrer Prämissen empirisch korrekte Ergebnisse erzielen. Für mich und auch für die Erziehung meiner Kinder sehe ich da aber keine Relevanz, weil ich bereits deren zugrundeliegende Prämisse (das utilitaristische Menschenbild) nicht teile.

Es ist ein augenfälliger Widerspruch, dass in unserer Zeit einerseits immer mehr therapiert und von „Selfcare“, „Achtsamkeit“ und „Resilienz“ geredet wird, andererseits aber immer mehr statt weniger Menschen psychisch erkranken. Während die Resilienz der Generation eines Ernst Jünger in den „Stahlgewittern“ des Ersten Weltkriegs noch einer echten Feuerprobe unterzogen wurde, kapituliert die Resilienz des „Homo Postmodernensis“ oftmals schon vor den Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von glücklicher Familie und gutbezahltem Job und dies trotz einer zunehmenden Flut an Coaches, Therapeuten und Beratern.

Daher bin ich der Überzeugung, dass die Schriften eines Friedrich Nietzsche, eines Ernst Jünger oder auch eines Aleister Crowley uns mehr über innere Stärke verraten können, als alle „Resilienzcoaches“ unserer modernen Welt zusammengenommen.

Großartig beschrieben, Flo!

Danke für diesen wertvollen Beitrag.