Ihr Lieben, ihr selbst seid ziemlich sicher mit all den Märchen wie Schneewittchen, Aschenputtel und Co aufgewachsen. Und vielleicht habt ihr diese Geschichten auch schon euren Kindern vorgelesen. Was war dabei euer Gefühl? Findet ihr diese Märchen noch zeitgemäß? Vermitteln sie Werte, die wir weitergeben wollen? Genau darüber haben wir mit Silke gesprochen, die die klassischen Märchen sehr kritisch sieht und kurzerhand neue Fassungen davon geschrieben hat.

Liebe Silke, heute geht es um das Thema Märchen. Du bist kein Fan von klassischen Märchen. Warum?

Ja, das stimmt, aber es war nicht immer so. Als Kind habe ich Märchen geliebt und gerne im Märchenbuch meiner Oma gelesen. Damals wirkten sie magisch und bedeutungsvoll.

Als ich selbst Kinder bekam, las ich ihnen kaum klassische Märchen vor. Viele Geschichten fühlten sich nicht mehr stimmig an – zu viel Machtmissbrauch, zu klischeehaft, oft auch entmündigend. Und ich bin nicht die Einzige, die das so sieht: In meinem Freundeskreis verzichteten viele Eltern auf Märchen. Mein endgültiger Bruch kam bei einer Schulaufführung von „Schneewittchen“. Da wurde mir bewusst, dass das Kind seine böse Stiefmutter DREIMAL ins Haus lässt. Und jedes Mal entrinnt sie nur haarscharf dem Tod! Das hat mit weiblicher Intuition nichts zu tun, sondern mit überholten Erziehungsbildern von Gehorsam und Naivität.

Dann fiel mir auf, dass Dornröschen um sein Königreich gebracht wird, kaum dass der Fluch vorbei ist. Anstatt selbst zu entscheiden, was es mit seinem Leben weitergeht, stürmt ein fremder Prinz ungefragt ins Schlafzimmer und küsst es in den letzten Sekunden des 100-jährigen Schlafs. Er wird damit zum strahlenden Helden – nicht Dornröschen. Sie fügt sich. Für mich ist das eine übergriffige Szene – kein romantisches Happy End.

Gibt es ein Märchen, das dir besonders bitter aufstößt?

Ganz ehrlich: Es wäre einfacher, die paar Märchen zu nennen, die keinen bitteren Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Denn je genauer ich hinschaue, desto mehr entdecke ich problematische Botschaften und Rollenbilder, die ich heute meinen Kindern nicht mehr einfach so mitgeben möchte.

Nehmen wir „Schneewittchen“: Warum soll es – kaum angekommen – den kompletten Haushalt übernehmen, ist doch das Haus der sieben Zwerge blitzeblank? Nur weil sie ein Mädchen ist? Sie ist vielleicht sieben oder acht Jahre alt und zudem eine Königstochter. Meine 10-jährige Tochter zeigt mir täglich: Das ist weder realistisch noch altersgerecht. Es ist vielmehr ein Relikt aus einer Zeit, in der weibliche Fürsorglichkeit früh eingeübt werden sollte.

Was findest du noch krass?

„Der Froschkönig“ macht mich regelrecht wütend. Da fordert ein Frosch – also ein unreifer, unbewusster junger Mann – weibliche Fürsorge rund um die Uhr und sogar körperliche Nähe von der Königstochter. Und das, weil er ihr einmal ihre goldene Kugel aus dem Brunnen geholt hat? „Schieb mir dein Tellerchen herüber!“, „Leg mich in dein Bettchen!“ – das klingt nicht nach einer Liebesgeschichte, sondern nach emotionaler Erpressung.

In einer Version dieses Märchens soll sie ihn sogar küssen, um ihn vom Frosch in einen Mann zu verwandeln – also ihren riesigen Ekel überwinden, damit ER (einfach so) erlöst wird. Man könnte auch sagen: Sie soll ihren Gefühlen keine Beachtung schenken – ihm zuliebe. Dieses Muster ist so tief in uns verankert: Die Frau soll dem Mann dienen, egal wie unreif oder übergriffig er sich verhält.

Was meinst du, machen diese Märchen mit Kindern?

Märchen sind kein harmloser Lesestoff – sie prägen unsere inneren Bilder. Wenn darin die Frau bzw. das Mädchen stets zurücksteckt, schweigt, dient oder erlöst, dann geben wir genau das an unsere Kinder weiter. Und zwar an Mädchen und Jungen gleichermaßen: Die Mädchen schlüpfen früh in die Rolle einer Mutter und die Jungs bleiben unreif und verlassen sich auf die weibliche Fürsorge – erst auf die der eigenen Mutter und später auf die der Partnerin. Eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe wird mit dieser Prägung später im Erwachsenenalter kaum erfahrbar.

Denn Märchen wirken tief und unbewusst – gerade bei Kindern im Vorschulalter. Sie sind voller archetypischer Bilder, die sich in unser Inneres einprägen, bevor wir überhaupt rational verstehen, was wir da hören. Bruno Bettelheim beschreibt das sehr eindrücklich in seinem Standard-Werk „Kinder brauchen Märchen“. Seine These: Märchen helfen Kindern, innere Konflikte zu verarbeiten, weil sie Gut und Böse klar trennen und somit eine psychische Orientierung geben.

Doch was passiert, wenn die Rollenbilder darin einseitig und überholt sind? Dann begrenzen sie die kindliche Entwicklung. Die meisten klassischen Märchen bringen Mädchen wie selbstverständlich in die Rolle der Stillen, Duldenden, Fürsorglichen. Sie sollen sich aufopfern, retten lassen, schön und brav sein. Und vor allem: Nichts besitzen! Dabei ist die eigene finanzielle Eigenständigkeit die Grundlage für eine gleichwertige Partnerschaft. Denn wo wirtschaftliche Co-Abhängigkeit besteht, ist das Ungleichgewicht und der Machtmissbrauch nicht weit.

Es gibt ja immer wieder Kritiker, die dann sagen: „Mein Gott, heute ist ja wirklich alles von früher nicht mehr politisch korrekt. Uns haben diese Märchen doch auch nicht geschadet.“ Was entgegnest du da?

Ja, ich kenne das – ganz nach dem Motto: „War doch nicht so schlimm.“ Aber genau das ist der Punkt. Märchen haben uns geprägt – ob bewusst oder unbewusst. Sie haben unsere inneren Bilder von Männlichkeit, Weiblichkeit, Familie, Beziehung, Gerechtigkeit und Entwicklung mitgeformt. Und das ist nichts, was spurlos an uns vorbeiging. Es ist so, Kinder lernen in der Familie über eigene Erfahrungen und Geschichten alles über Beziehungen und wenden es ein Leben lang an.

Bruno Bettelheim betont in seinem Standard-Werk über Märchen, dass Kinder archetypische Bilder brauchen, um ihre innere Welt zu ordnen. Und ich stimme ihm zu: Die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die Möglichkeit, sich mit einer Figur zu identifizieren, die gegen alle Widerstände wächst – das hat etwas zutiefst Heilsames.

Und ja, es darf durchaus brutal dabei zugehen. Grausamkeit wird von Kindern oft nicht als solche empfunden, solange sie symbolisch und eingebettet ist. Dass der Bösewicht am Ende bestraft wird, kann für Kinder eine Erlösung beinhalten und eine Form von Gerechtigkeit darstellen.

Aber die Frage ist: WELCHE Bilder geben wir weiter? Wenn in den Märchen der Vater nicht vorhanden oder passiv ist, die Mutter entweder idealisiert oder dämonisiert wird und in sehr vielen Fällen das Böse verkörpert, die Prinzessin einen Erlöser braucht und der Prinz alles bekommt – dann ist das eine sehr einseitige Welt.

Ich glaube, vielen Menschen fällt gar nicht auf, wie tief diese Bilder in uns allen wirken. Sie erschienen in der eigenen Kindheit so „normal“, so dass wir ihre formgebende Wirkung nicht klar erkennen können. Doch unreflektiert weitergegeben, wirken sie wie unterschwellige Glaubenssätze: „Ich bin nur dann wertvoll, wenn ich schön und brav bin.“ „Männer dürfen übergriffig sein, wenn sie edle Absichten haben“

„Rettung kommt immer von außen.“

Deshalb hast du die klassischen Märchen umgeschrieben….

Was viele nicht wissen: Märchen dienten über Jahrhunderte vielleicht sogar Jahrtausende hinweg nicht nur der Unterhaltung, sondern waren vor allem Erziehungs- und Lebensratgeber. Sie enthielten verschlüsselte Hinweise zu Initiationswegen, Übergangsphasen und innerem Wachstum. Sie zeigten, wie man sich – auch unter schwierigen Bedingungen – selbst ein gutes Leben aufbauen konnte.

Durch Märchen wurde altes, heilsames Wissen mündlich weitergegeben – von Generation zu Generation. Mit dem Aufstieg des Patriarchats jedoch wurden viele dieser Erzählungen abgewandelt, entschärft oder ganz entkernt – insbesondere im Zuge der Verschriftlichung durch männliche Autoren wie die Gebrüder Grimm.

So fing ich an, mich tiefer mit der Symbolik hinter den Märchen auseinanderzusetzen und las neben Klassikern wie Bruno Bettelheims „Kinder brauchen Märchen“ auch moderne, spirituelle Werke wie Dr. Grit Ludwigs „Die Kristallkugel“. Dabei wurde mir klar: Die ursprüngliche Form und Aufgabe der Märchen ist weitestgehend zerstört worden und sie erscheinen oft nur noch wie ein Flickenteppich aus Moral, Grausamkeit und Logikfehlern.

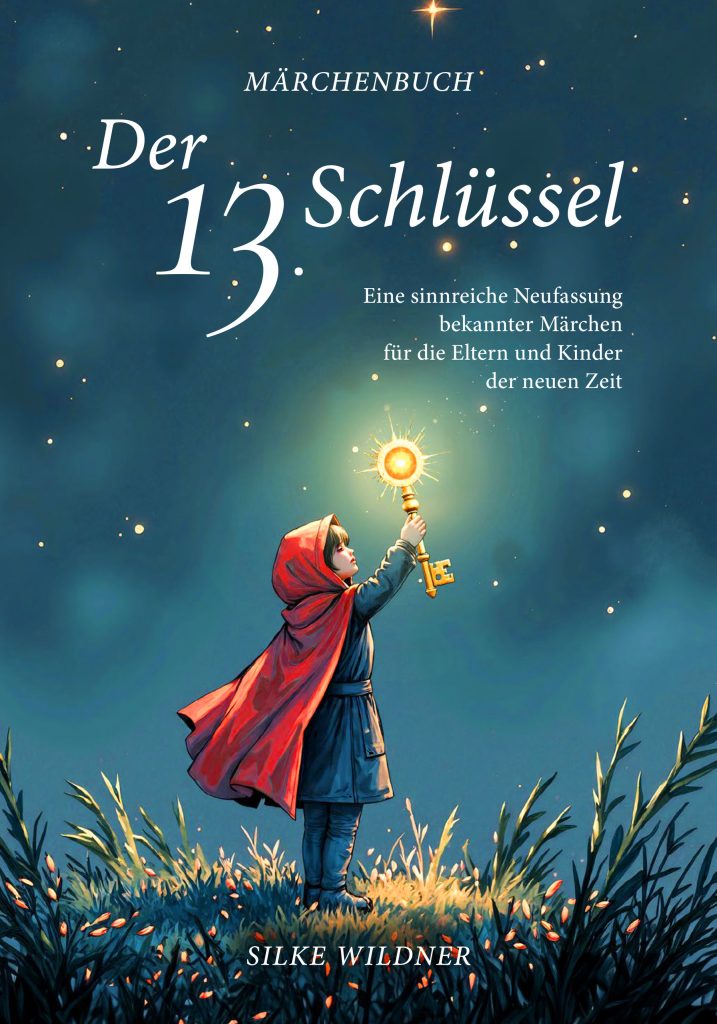

Da beschloss ich, selbst Märchen zu schreiben bzw. umzuschreiben und das Wesentliche der Märchen – ihre Symbolik, ihre heilsame Wirkung, ihre archetypischen Bilder – neu zu beleben, aber sie in eine zeitgemäße und sinnvolle Form zu bringen. Veröffentlicht habe ich sie im Märchenbuch „Der 13. Schlüssel – Eine sinnreiche Neufassung bekannter Märchen für die Eltern und Kinder der neuen Zeit“.

Was war dir bei den Neufassungen wichtig?

Mir war wichtig, die Geschichten nicht einfach „politisch korrekt“ umzuschreiben, sondern die Märchen zu heilen. Deshalb habe ich bewusst weibliche Perspektiven gestärkt, das Männliche reifer gezeichnet und innere Entwicklung statt äußerer Belohnung in den Mittelpunkt gestellt.

Der Titel „Der 13. Schlüssel“ ist dabei sinnbildlich zu verstehen: Die Zahl 13 steht für das Weibliche, das intuitive Wissen, die Verbindung zur Natur und den Rhythmus des Lebens. Es ist also kein Zufall, dass Freitag, der 13., einst ein Frauentag war – bevor man ihn im Patriarchat zum Unglückstag erklärte. Der 13. Schlüssel ist also das Symbol für das, was lange verborgen oder verdrängt wurde – und jetzt wieder ins Bewusstsein zurückkehren darf. Zum besseren Verständnis finden Eltern am Ende des Buchs einen Eltern-Guide, der die Symbolik genau erklärt.

Kannst du mal konkrete Änderung schildern?

Ja, nehmen wir das „Rotkäppchen“: In der klassischen Version wird der Wolf als „alter Lüstling“ dargestellt, als bedrohliche, männliche Energie, die sowohl das Kind als auch die Großmutter verschlingt – ein Sinnbild für Gefahr, Manipulation oder sogar sexuellen Missbrauch.

Doch in meiner Version wird der Wolf aus dieser klischeehaften Rolle befreit, um seiner eigentlichen Natur näher zu kommen. Ja, er ist ein Wildtier, aber unter Seinesgleichen ist der Wolf ein hochsoziales Tier – Teil eines Rudels, das sich intensiv um seine Jungen kümmert und klare soziale Strukturen lebt. In meinem Märchen steht der Wolf daher nicht für das Bedrohliche, sondern für das Beschützende, das Intuitive, das Wilde im besten Sinn. Er ist nicht der Feind, sondern der Wächter.

Ich habe den berühmten Dialog zwischen Großmutter und Wolf ganz bewusst beibehalten – schließlich ist er ein zentraler Teil des kollektiven Gedächtnisses. Aber er bekommt eine neue Wendung: Der Wolf entlarvt nicht nur die Nachlässigkeit der Großmutter, sondern zeigt auch auf, wie durch ihre Unachtsamkeit das Kind in Gefahr geraten ist. Er wird zum Spiegel, zur warnenden Stimme, nicht zum Täter. Am Ende geht es nicht darum, jemanden zu „fressen“, sondern um Bewusstwerdung, um Verantwortung, und um Schutz.

Und was verändert in der kindlichen Wahrnehmung?

Diese Wendung verändert alles. Das Märchen verliert dadurch nicht an Spannung – im Gegenteil. Es wird tiefer, berührender und ehrlicher. Und vor allem vermittelt es Kindern ein anderes Bild: Nicht alles Wilde ist zutiefst böse. Und nicht jeder Erwachsene handelt weise oder verantwortungsvoll. Es geht darum, hinzuschauen, zu hinterfragen und zu fühlen – und genau das brauchen Kinder heute mehr denn je.

Heute sehe ich Märchen nicht mehr nur als Geschichten für Kinder, sondern als Spiegel unserer kollektiven Geschichte – inklusive aller Wunden, Verletzungen und Glaubenssätze, die über Generationen weitergegeben wurden. Und genau deshalb ist es so wichtig, sie neu zu erzählen und der Zeit anzupassen – so wie es immer schon geschehen ist.

Oder bei der Neufassung vom Froschkönig „Der Frosch wird zum König“: Dort muss der Frosch selbst eine Reifung bzw. Initiation durchlaufen, denn die Königstochter folgt hier ihrem Gefühl und schmeißt den nervigen Frosch einfach aus dem Fenster! Und erst, als er bereit ist, selbst Verantwortung zu übernehmen und andere zu schützen, wird er wirklich zum König.

Hast du eigentlich ein Lieblingsmärchen?

Als Kind faszinierte mich „Dornröschen“ – wahrscheinlich, weil es tief in mir verankert war, eines Tages vom „richtigen“ Prinzen gerettet zu werden – bis ich schließlich auch „meinen Prinzen“ traf. Wir gründeten freudig eine Familie und kauften ein Haus. Doch 14 Tage nach der Geburt unseres zweiten Kindes verließ er mich völlig unerwartet. Einfach so. Das war für mich wie ein brutales Erwachen – ein Schlag ins Gesicht, der alles in Frage stellte.

In dieser Zeit dachte ich oft an die Märchen meiner Kindheit zurück. Früher hatten sie mir Orientierung gegeben. Als Erwachsene erkannte ich: Sie können auch Illusionen schaffen, die toxischen Beziehungsdynamiken Vorschub leisten. Oder war ich tatsächlich an einen Frosch geraten, also einen unreifen Mann? Märchen erzählen selten von echten, reifen Partnerschaften. Stattdessen enden sie mit dem Satz: „Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.“ Was für eine Farce! Denn die meisten Herausforderungen beginnen doch erst nach der Hochzeit.

Heute liebe ich das wenig bekannte Märchen „Eisenhans“. Es erzählt nicht von Rettung, sondern von Reifung. Es geht um einen Jungen, der die drei Initiationsstufen zum Mann durchläuft. Es zeigt einen männlichen Entwicklungsweg, der weit über die Rolle des glatten, „heißgeföhnten“ Märchenprinzen hinausgeht. Meine Freundin sagte einmal: „Wir brauchen keine Prinzen mehr – wir brauchen Könige.“ Und ich stimme ihr zu.

Aber das bedeutet auch: Wir Frauen müssen aufhören, auf Erlösung zu warten. Wir dürfen die Königin in uns beleben – und die Prinzessin hinter uns lassen. Nur so kann echte Begegnung auf Augenhöhe entstehen. Genau das thematisiere ich auch in meinem Buch: Es braucht neue Bilder, neue Rollen, neue Geschichten – die alte Märchenzeit ist vorbei.

Und welche zeitgenössischen Geschichten magst du gerne?

Disney-Geschichten wie Vaiana gefallen mir gut, weil sie neue Rollenbilder für Mädchen aufzeigen. Vaiana ist nicht die typische Prinzessin – sie ist die Tochter eines Stammesführers und übernimmt selbst Führungsverantwortung. Sie trifft Entscheidungen, geht Risiken ein, folgt ihrer inneren Stimme – das ist ein starkes Bild.

Was mich allerdings auch an diesen Geschichten stört, ist die optische Schablone, nach der viele Figuren gestaltet werden. Ob Vaiana, Elsa, Rapunzel oder Belle – sie alle sind gleich schön, gleich jung, schlank und haben eine Stupsnase. Es ändert sich höchstens mal die Haarstruktur oder der kulturelle Hintergrund. Von echter Vielfalt, abseits des einen Schönheitsideals, sind wir hier noch weit entfernt.

Wenn ich drei Wünsche frei habe, dann wünsche ich mir:

- Vielfältige weibliche Hauptfiguren – in Aussehen, Charakter, Lebensrealität. Alle Mädchen sollten sich in Geschichten wiederfinden, unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild.

- Erweiterte Rollenmuster auch bei Jungen – Es braucht Geschichten, in denen Jungs auch empathisch, nachdenklich oder spirituell sein dürfen.

- Märchenfilme, die Jungen initiieren – Ich wünsche mir Geschichten, die die drei Entwicklungsstufen zum Mann mehr thematisieren. Nur so können aus Jungs reife, eigenverantwortliche Männer werden.

Und das brauchen wir heute mehr denn je: Geschichten, die nicht nur unterhalten, sondern auch führen. Die nicht nur berieseln, sondern innerlich wachsen lassen – unabhängig vom Geschlecht.

Noch mehr Infos über Silke gibt es im Web: https://silkewildner.de/ oder auf Instagram: https://www.instagram.com/silke_wildner/ – das Buch könnt ihr HIER bestellen.

28 comments

Heutzutage kann man anscheinend keine eigenen Ideen mehr entwickeln, so dass man alte Märchen kritisieren muss, die 1. Anfangs für Erwachsene gedacht waren und 2. mal so gar nichts im Leben meines Kindes beeinflussen außer die Fantasie anzuregen. Vielleicht hätte die Autorin mehr Märchen lesen oder vorgelesen bekommen sollen, denn dann würde sie womöglich auch auf eigene Ideen kommen. Warum muss man derzeit alles neu auflegen, so wie der große Mauskonzern? Lasst das altbewährte doch so stehen und strengt euren Kopf selbst an. Und um ehrlich zu sein geht mir langsam dieser „ich bin eine emanzipierte Frau“- und „wir müssen überall genug Farbe reinbringen“- Müll mächtig auf den Keks. Als nächstes gibt es eine weiße Pocahontas weil das nicht mehr zeitgemäß ist und Hänsel u. Gretel kommen gar nicht erst zur Hexe weil sich die Stiefmutter als Geschäftsfrau stark macht, statt einen armen alleinerziehenden Vater zu nehmen. Völliger Blödsinn und einfach nur noch nervig! Kann nicht jeder selbst über sein Leben entscheiden? Wenn einem diese Ansichten nicht immer förmlich aufgezwängt werden würden, dann wäre es gar nicht mal so schlimm. Aber man wird ja regelrecht überflutet damit.

@Aline: ach Du meine Güte, da fühlt sich aber jemand sehr angegriffen in seinem Weltbild

Das wollte die Schreibende sicher auch zum Ausdruck bringen. Und was ist Ihr Standpunkt? Teilen Sie die Sichtweise oder gehen auf ihre Argumente ein?

Klassische Märchen entstanden in einer ganz anderen Zeit und gesellschaftlichen Realität. Sie sind Zeitzeugnisse, welche man so lassen sollte. man sollte darüber nachdenken, was in ihnen Gültiges für heute steckt. Will ich eine weiße Pocahontas, dann sollte ich die Geschichte drumherum ebenfalls abändern. Das wäre konsequent, aber bitte keinen Geschichtsrevisionismus im anderen Sinn betreiben.

Man Stelle sich vor, Bücher über das Mittelalter würde auf einmal ohne die Thematiken Totschlag und Krankheiten auskommen.

Erwachsene lesen vor. Erwachsene entscheiden über die Buchwahl. Erwachsene sollten ihren Kindern die Dinge in den richtigen Kontext setzen.

Habe unten meinen inhaltlichen Standpunkt bereits dargestellt. Kann darüberhinaus generell nicht nachvollziehen, wie man sich über das Thema derartig echauffieren kann. Gerade, weil ich auch den Ausgangsartikel nicht als derart dogmatisch aufgefasst habe. Es gibt einige sehr gute, sachlich reflektierte (und wissenschaftlich kompetente) Kommentare dazu aber auch einige, die ich als überzogen politisierend und unangenehm tendenziös („nichts darf man mehr sagen“ Tenor) empfinde

Es sind Geschichten, althergebracht. Über Generationen weitererzählt. Sollte man seinen Kindern nicht vorenthalten. Viel besser als alle weichgespülten modernen Kinderbücher.

Krasse Geschichten aber mit Happy End und Moral. Gute Geschichten die Hoffnung machen aus einer dunklen Zeit. Arme Kinder die das nicht mehr kennenlernen dürfen

Hallo, ich finde es gemein, über Märchen falsch zu schreiben!

Märchen sind im Ursprung für Erwachsene gewesen! NICHT für die Kinder.

Sie sollten zeigen, was verkehrt läuft!

Mädchen, die missbraucht werden. Zu früh, gegen ihren Willen verheiratet werden… .

Ich bin inhaltlich der gleichen Meinung, dass die alten Märchen überholte Rollenbilder transportieren. Verstehe aber gleichzeitig den Aufruhr nicht, den das bei der Autorin offensichtlich ausgelöst hat. Es sind doch nur Märchen ?! Was will man erwarten von Geschichten, die so alt sind und warum sollte man diese seinen Kindern noch vorlesen? Oder bzw wie hier auch schon geschrieben wurde, vorlesen und dann mit älteren Kindern kritisch hinterfragen. Sicher hab ich als Kind auch die klassischen Märchen gehört, neben vielen anderen tollen Büchern, aber deswegen hab ich doch nicht mein Leben lang auf den Märchenprinz gewartet …das scheint mir auch das eigentliche Problem zu sein, eine schmerzhafte, unverarbeitete Trennung und schuld ist das ein Märchen , come on, das ist schon bisschen drüber.

Eine tolle zeitgenössische Geschichte zum Thema ist übrigens „die Prinzessin in der Tüte“, die hab ich meinen Kindern vorgelesen 😉

Und wieder werden wir bevormundet und kritisiert, wenn wir unseren Kindern klassische Märchen vorlesen. Als ob wir nicht selber denken und entscheiden könnten. Und die alten Märchen umschreiben? Hat die Frau keine eigenen Ideen? Mal ganz davon abgesehen, dass vor allem die Märchen der Grimms auf Sagen und Legenden aus ganz Deutschland beruhen. Ich habe noch die Originalausgabe zu Hause und die Geschichten sind wirklich richtig hart. Können wir nicht einmal etwas so stehen lassen, wie es ist? Die Toleranz hat irgendwann ein Niveau erreicht, bei dem die Klugen nichts mehr sagen dürfen, ohne die Idioten zu beleidigen

Ich finde es auch befremdlich, dass hier in die Märchen sexuelle Übergriffigkeit und Missbrauch herein interpretiert wird (Frosch, Wolf, Prinz). Die Szenen kann man auch ganz anders deuten.

Seltsam finde ich auch die Ansicht, dass Dornröschen durch den Prinzen um ihre Herrschaft und ihr Reich gebracht wurde…Man könnte ihre Heirat mit dem Prinzen auch positiv sehen: sie hatte einen Menschen gefunden, der sie liebt, der mit ihr zusammen die Verantwortung für das Königreich übernehmen wollte. Nicht jede kluge Königin war automatisch machtlos.

Insgesamt kommen mir viele Ansichten der Autorin einseitig emanzipatorisch und damit absichtlich negativ verzerrt vor. Vielleicht bedingt durch ihre eigenen persönlichen Erfahrungen.

Klar sollte man die klassischen Märchen auch kritisch betrachten dürfen, aber dabei nicht „das Kind mit dem Bade ausschütten“.

Deine Punkte verstehe ich gut. Allerdings muss ich hier erwähnen, dass die Ansichten, die hier im Artikel beschrieben werden, in der Literaturwissenachaft schon eine Weile so gesehen werden. Während meines Studiums (ich bin Literaturwissenachaftlerin) hatte ich ein Semester über Märchen (bei einem männlichen Dozenten in den 50ern, falls jetzt jemand eine „woke“ junge Dozentin vermutet). Ich habe noch ganze Aufzeichnungen von den Symboliken in Märchen – toxische Männlichkeit, Missbrauch, Kleinhaltung der Mädchen und Frauen etc.

Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt und muss hier dem Artikel zustimmen: die alten Märchen würde ich meinem Kind nicht mehr vorlesen. Eine neue Interpretation (denn Interpretationen sind auch die Fassungen der Grimms) ist längst überfällig.

Ich glaube, es ist egal, ob man mit seinen Kindern alte Literatur liest und anschließend Werte, Rollenbilder, fragwürdige Denkmuster bespricht (daraus können tolle Gespräche entstehen), oder ob man ihnen zeitgenössische Geschichten vorliest, die unserer modernen Sicht auf die Dinge besser entsprechen. Am besten ist wahrscheinlich eine Mischung dessen.

Wirklich problematisch ist einzig, wenn GAR NICHT vorgelesen wird und das ist leider heute in viel zu vielen Familien der Fall!

Ich liebe alte Märchen genau so, wie sie sind.

Nachtrag von mir selber. Es stört mich einwenig, dass die Autorin alte Märchen von anderen Menschen umgeschrieben hat. In meinen Augen, hätte sie einfach ihre eigenen neuen Märchen schreiben können.

Ich finde, dass das Umschreiben gut zu Märchen passt. Immerhin sind sie jahrhundertelang mündlich überliefert worden und haben sich dabei sicher auch verändert. Nur dadurch, dass sie im 19. Jahrhundert aufgeschrieben worden sind, wurden sie gewissermaßen eine Zeit lang eingefroren.

es geht bei märchen um eine tiefere psychologische Dynamik und nicht um die vordergründigen Geschlechterrollen. die Autorin hat sich nicht tiefgehend mit dem Thema befasst und sitzt hier einem Irrglauben auf. kinder verbinden die Figuren nicht mit klassischen Geschlechterrollen. die märchen haben tieferliegende botschaften. märchen bildeten sich aus über viele Generationen weiter getragene Geschichten die eine tieferliegende psychische Bedeutung haben. die Figuren sind oft nur Repräsentanten für inner psychische Prozesse. früher gab es keine Psychologie. vieles wurde über Weisheiten und Erfahrungen weiter getragen die oft symbolisch dargestellt wurden. so sind auch märchen zu verstehen. Schneewittchen hat somit eine symbolische Bedeutung und ist auch so zu verstehen. es geht dabei nicht um Geschlechter rollen per se. es gibt viel spannendes Literatur dazu. Würde der Autorin gut tun diese mal zu lesen. Kind begreifen märchen oft ganz anders als Erwachsene. das hat die Autorin hier nicht auf dem Schirm.

@franzi: DANKE für deinen Beitrag, da kann ich nur zustimmen!

Es ist natürlich eine Leistung ein Buch zu schreiben, aber dieses zwanghafte „man-muss-alles-erneuern/ändern“ nervt mich persönlich enorm.

Früher war früher (mit allen Aspekten); man übermalt ja auch keinen Van Gogh, nur weil die Farbgebung oder Pinselführung dem modernen Stil nicht mehr entsprechen…

In meinen Augen wird den Märchen hier zu viel Macht über die Entwicklung von Kindern zugesprochen. Ich kenne all diese Märchen aus meiner eigenen Kindheit und ehrlich: habe ich irgendeines der Frauenbilder, die dort transportiert werden, verinnerlicht? Ich glaube nicht. Weder habe ich auf den erlösenden Prinzen gewartet, noch putze ich in vorauseilendem Gehorsam das Haus usw.

Ich denke, Vorbilder im echten Leben sind für Kinder das Entscheidende, nicht jahrhundertealte Märchen.

Ich finde eher, dass diese moderne cancel culture uns viel nimmt. Statt die Märchen kritisch oder spaßig zu lesen und zu reflektieren werden sie gar nicht mehr vorgelesen oder sogar umgeschrieben, aus Angst, die Kinder würden dadurch irgendwie geschädigt. Und es ist ein frommer Wunsch, das Mädchen emanzipiert und stark werden, nur weil man ihnen die „richtigen“ Geschichten vorliest, bestimmt nicht! Das wäre schön, aber das werden Kinder irgendwann genauso durchschauen, wie die ollen Grimms Märchen.

Väter, die kochen und kümmern und Mütter, die erfolgreich im Job sind und ihren Töchtern Physik erklären, werden die Gesellschaft verändern.

@Franzi: da stimme ich dir im Grunde zu, aber genau das mit den Rollenvorbildern scheint ja immernoch ein Riesenproblem zu sein, wenn man die Artikel hier liest. Mütter „müssen“ ihre Kinder in die „Fremdbetreuung“ abgeben, Väter sind nicht bereit ihre Hälfte an Haushalt und Kind zu übernehmen, oder werden nicht gelassen (Unzufriedenheit ist gefühlt das häufigste Lebensgefühl) und Mädchen werden immernoch zu häufig in die rosa „biegsam-schmiegsam-fügsam“-Rolle gedrängt. Wenn die erlebten Rollenbilder mit den Geschichten/Märchen übereinstimmen, wird es halt schwieriger sein Leben anders zu leben, aber sicher nicht unmöglich. Oder man wird halt Prinzessin, das scheint bei manchen Frauen auch erstaunlich gut zu funktionieren 🙂

Zumal die Autorin ja gar nicht bestreitet, dass Märchen auch heute noch wichtige Werte enthalten. Aber halt auch welche, die längst überholt sind und schädliche Inhalte entwickeln. Eine schließt das andere ja nicht aus.

Sehe da eher bei „Gästin“ eine Graustufensehschwäche.

Der Artikel klingt für mich, als ob da jemand die metaphorische Bedeutung dieser Märchen nicht erfassen konnte.

Sie beschreiben häufig symbolisch das Erwachsenwerden. Die widrigen Umstände formen den Charakter.

Auch wenn die Rolle der Frau sich stetig verändert, kann ich den Märchen noch aktuelles entnehmen.

Meine Kinder mochten sie, als sie klein waren, wegen der Zauberei.

Heute sind sie Teenager und wir „analysieren“ sie gemeinsam.

So zum Beispiel die Bedeutung der Farben in der Beschreibung von Schneewittchen.

Oder wie Dornröschen gutes und schlechtes in die Wege gelegt ist, sie ihr Leben, aber trotzdem meistern kann. dazu muss die Zeit reif sein, das Mädchen zu einer jungen Frau heranreifen. Das Mädchen zu einer jungen Frau heranreifen. Das passiert in diesem hundertjährigen Schlaf.

Man kann es natürlich auch durch eine neofeministische Brille sehen, die links und rechts nichts zulässt.

Schwierig, Ihr Urteil über die Auffassungsfähigkeit anderer…

Ich merke selbst, dass ich den Wunsch habe, die klassischen Märchen nach dem Lesen mit den Kindern zu diskutieren. Dabei frage ich mich aber auch, ob ich mich nicht mehr zurücknehmen sollte, damit die Märchen in den Kindern nachwirken und sie so selbst zu den Schlüssen kommen, die die Autorin, ich selbst und vermutlich die allermeisten modernen Eltern gezogen haben.

Das Buch werde ich mir trotzdem anschauen, interessanter Ansatz.

Danke für den Artikel, ich finde Märchen auch völlig unpassend in der heutigen Zeit. Ich bin aber mit dieser Meinung eher allein hier.

Meine Kinder lieben die „Einhorn Kurt“ Reihe als cooles modernes Märchen. Für Mädchen und Jungs ein Spaß.

genau das!

Mir geht es auch wie dir.

Weitere Buchtipps (Trilogie Märchen im neuen Gewand), alle von Sebastian Meschenmoser

1. Rotkäppchen hat keine Lust

2. Die verflixten sieben Geißlein

3. Vom Wolf, der ausgezog das Fürchten zu lehren

Ich bin begeistert! DAS klingt für mich mal nach einem Buch, das tatsächlich noch gefehlt hat. Die Autorin spricht mir aus der Seele. Ich werde es definitiv lesen und bin gespannt, ob ich es dann auch mit meinen Kindern teilen möchte.

Die Gebrüder Grimm würden sich wohl im Grabe umdrehen wenn sie das hier lesen würden, was über ihre und von anderen Autoren gesammelt und geschrieben Märchen heute gesagt würde. Wenn die Autorin mal genauer recherchiert hätte , dann wüsste sie das die Enden der meisten Märchen früher viel brutaler waren. Denn Ursprünglich wurden sie abends am Feuer als Schauergeschichten erzählt. Erst viel später wurden sie deutlich abgemildert, damit sie auch für Kinderohren bestimmt waren. Schlimm finde ich hier das von Missbrauch gesprochen wird. Für mich hatte der Wolf, um mal bei Rotkäppchen zu bleiben, einfach nur Hunger.

Ich finde unsere Gesellschaft verwirrt unsere Kinder heute vielen anderen Dingen viel mehr.

Für mich klingt das verteufeln der alte. Märchen eher nach der Vermarktung eines neuen Kinderbuchs.

Was du schreibst liest sich für mich wie eine Bestätigung, dass alte Geschichten sich mit der Zeit eben auch wandeln und anpassen können. In den 1990ern fand man auch noch Geschichten wie den Struwwelpeter und den Suppenkasper für Kinderohren geeignet, oder ’10 kleine N…‘. Dass bei Dornröschen der Prinz einfach das schlafende Dornröschen küsst, dazu noch eine ihm völlig fremde Frau, möchte ich zB nicht unkommentiert stehen lassen. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder Angst vorm ‚bösen Wolf‘ bekommen, so so wie ich sie als Kind hatte. Warum nicht Märchen anbieten, die zwar im Kern die alten Geschichten aufgreifen, aber eben besser in unsere heutige Zeit passen, in der wir eben zum Teil andere Werte haben als vor hundert(en) Jahren. Ich finde das eine tolle Sache und wer die alten Versionen weiter erzählen will, soll das eben machen.